“Jamás imaginamos que podría ocurrir esto”

Con la financiación adecuada para acceder a tecnología de punta, la comunidad científica argentina demuestra su gran potencial y los importantes logros que puede alcanzar. Brenda Doti, investigadora y docente de la UBA, cuenta su experiencia en el fondo del mar.

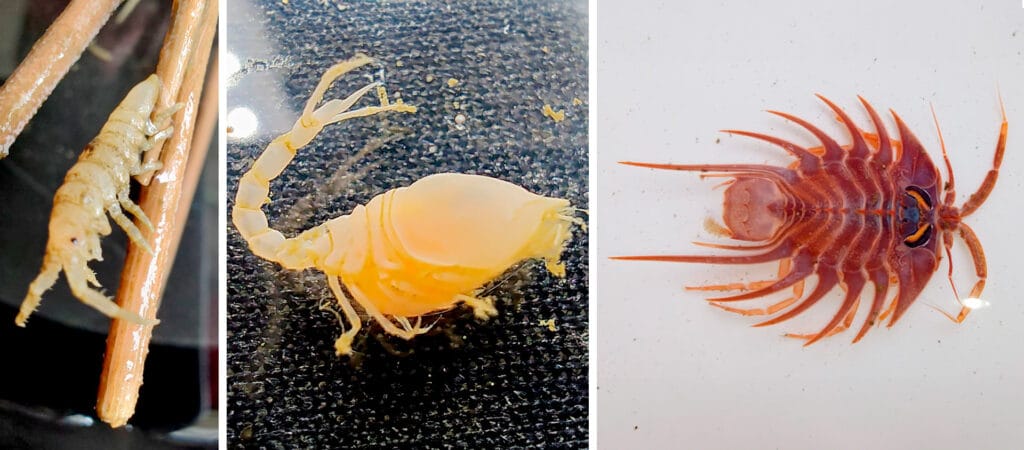

Imágenes de Langostas y una Langostilla tomadas por científicos argentinos en el Cañón Mar del Plata

Brenda Doti, jamás se imaginó la repercusión que tendría su trabajo científico, cuando le dijeron que iban a transmitir en directo desde el fondo del océano. Lo mismo sucedió con las y los 23 de científicos argentinos que participaron de la expedición “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV” que contó con la financiación y organización técnica del Schmidt Ocean Institute.

Esta fundación viene financiando la exploración del fondo del océano por todo el planeta desde hace varios años. El récord de visitas de las transmisiones de Schmidt Ocean Institute había sido de 200 personas. El trabajo de las investigadoras e investigadores argentinos en vivo lo ven decenas de miles de personas al mismo tiempo, que pueden ir de 20 mil a 60 mil, incluso a altas horas de la noche.

Brenda es bióloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Es parte del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), que explora el cañón submarino Mar del Plata, una región de alta biodiversidad del Atlántico sur. Son un equipo multidisciplinario de decenas de científicos de universidades nacionales, del CONICET y otras instituciones científicas argentinas.

En conversación con la UBA, desde el barco, cuenta cómo es el trabajo a bordo, cómo se vive la fama que han logrado, qué es lo que están estudiando, y cómo se inició en esta carrera científica que la lleva una y otra vez al fondo del mar.

¿La increíble tecnología del robot submarino y del barco de la Schmidt Ocean les debe haber cambiado mucho su forma de trabajar, no?

El trabajo como nosotros lo solemos hacer, sin esta tecnología sofisticada, es equivalente a estudiar un bosque, recolectando su flora y su fauna, desde un helicóptero a 3 kilómetros de altura. La tecnología de la Schmidt Ocean nos permite ver todo en su lugar, tomar muestras elegidas a dedo. Con sus cámaras tenemos una definición impresionante.

Contar con este vehículo sumergible, el ROV SuBastian, que se puede operar desde el buque, hace que casi todas las tomas de muestra sean un éxito. Porque uno ve exactamente qué es lo que hay allá abajo. Incluso, gracias a sus ecosondas sofisticadas, tenemos una idea más concreta de qué es lo que nos vamos a encontrar antes de bajar el ROV.

Podemos obtener muestras puntuales, que vemos ahí con las cámaras de alta definición. O sea, sólo los organismos con los que nos interesa trabajar. A la vez, nos permite ver cómo es el fondo en vivo, el ecosistema en su funcionamiento normal.

Brenda Doti con sus colegas argentinos y técnicos del Schmidt Ocean Institut anarriba del Falkor (Too).

¿Cómo es el trabajo habitual de ustedes en campañas previas?

Nosotros en las campañas pasadas trabajamos con rastras y redes pilotos. Es como una red de pesca de menor tamaño, porque la idea no es sacar toneladas de material, sino simplemente sacar una muestra mínima, pero que sea representativa del fondo. Las rastras son como si fueran unos trineos metálicos que en su interior tienen una bolsa de una malla con un poro muy pequeño. En general es para organismos de pequeño tamaño.

Entonces con la red uno captura peces e invertebrados de gran tamaño y con las rastras invertebrados de pequeños o de mediano tamaño, nada muy grande. Estos aparatos uno los tira al fondo, hace un arrastre de unos 5 o 10 minutos, y luego los levanta. Es decir, que uno hace un lance un poco a ciegas.

Gracias a los sonares y a la ecosonda del buque, uno puede tener un poco una idea de cómo sería la topografía y qué tipo de sedimento esperar en el fondo. Pero siempre son medidas estimativas que uno hace, no hay una precisión en eso.

Si el sedimento es duro, o hay rocas, una pared vertical, muchas veces las redes vuelven rotas y las rastras golpeadas, por lo que las muestras pueden no ser buenas, es lo que decimos que viene como lavada.

Entonces contar con la tecnología del buque Falkor (Too) y el submarino SuBastian, hace nuestro trabajo muchísimo más eficiente. Las muestras las elegimos mirando con la cámara, con la posibilidad de ver los especímenes en su hábitat natural, con los colores y formas reales.

¿Qué les cambiaría en su trabajo científico si tuviesen una tecnología como esta a su disposición para cada campaña?

Si uno pudiera realizar estas campañas de manera más frecuente, se podría hacer una serie temporal y ver si hay cambios a lo largo de un año. Si el ambiente varía de primavera a invierno. Es decir, si hay alguna estacionalidad en los organismos.

Y si no se pudiera ir estacionalmente, que por ahí ya sería demasiado, si uno pudiera hacer esto cada dos, tres años, también uno podría establecer ciertos puntos fijos y tratar de hacer un monitoreo. Si la comunidad se mantiene igual o cambia.

Entonces si uno tuviera esta tecnología a disposición, son muchas las preguntas que se pueden plantear y los estudios que se podrían hacer. Incluso para explorar otras áreas podríamos ver qué está pasando en otros cañones submarinos. Porque el talud de Argentina está cortado transversalmente por varios cañones submarinos.

Pensá que Argentina es un país que tiene un territorio marítimo realmente importante. Más de la mitad corresponde a aguas profundas, que corresponden a los 200 metros para abajo. Es prácticamente desconocido todo lo que habita en esas profundidades, en esas zonas dentro de nuestro territorio.

Nosotros, como biólogos marinos y como gente interesada en entender la fauna de profundidad. Comprender qué especies hay, cómo se distribuyen, qué asociaciones existen, qué cambios se va viendo, en qué momento se dan esos cambios, y asociados a qué otros factores están. Son todas preguntas que nos resultan interesantes y que las podríamos responder haciendo más de una campaña, claramente.

Una campaña es recién un primer pantallazo a la problemática. Estudios con una frecuencia un poquito más alta va permitiendo responder otras preguntas.

¿Qué hace tan interesante al cañón submarino Mar del Plata para el estudio científico?

Es uno de los más grandes y justo está en una zona de puntual interés por las corrientes marinas. Es una zona de confluencia de dos corrientes opuestas, y eso lo hace un área de particular interés. Son las corrientes cálidas de Brasil y la corriente fría de Malvinas, que ambas convergen ahí a la altura del cañón submarino Mar del Plata.

Eso genera toda una mezcla de masas de aguas, de corrientes de fondo, que se da también un poco propicio por la topografía del fondo y por esta mezcla de masas de agua. Es algo que pudimos ver en los vídeos. A veces uno recolecta un ejemplar o lo que sea, y ves que cuando lo quieren guardar, como que sale expulsado por la corriente. A veces a los operadores se les dificulta la maniobra de guardarlo, porque es tanta la corriente que hay, que en cuanto abren la manito, la garra esa con la que recolectan los ejemplares, estos como que son desplazados por la corriente.

¿Qué les produjo a bordo que un trabajo científico como el suyo se haya viralizado tanto?

No nos imaginamos jamás que pudiera ocurrir esto. Honestamente no lo esperábamos. Estamos contentos, emocionados.

Es una política del Schmidt Ocean Institute transmitir todas las inmersiones que hacen en cada campaña. Cuando nos embarcamos acá nos dijeron, tenemos un récord que es de 200 personas participando de una transmisión en vivo.

Nosotros dijimos, bueno, qué sé yo, por ahí si le avisamos amigos, a familiares y todos se conectan, imagínate que somos un grupo de 25 personas, dijimos, por ahí llegamos a 200.

Y de repente no sé qué pasó. No sé si alguien lo publicó en Twitter, o si algún youtuber, influencer, instagramer. No sé muy bien cómo es que se dio, porque honestamente no fue algo que hayamos programado nosotros.

La gente del Schmidt Ocean nos decían, esto se transmite en vivo, si quieren hablar con la gente hablan, si no quieren hablar con la gente no hablan. Pueden hacerlo en español, o en inglés, como a ustedes les parezca. Creo que en las primeras transmisiones por ahí no hablábamos demasiado. Creo que mencionamos un poco qué era lo que estábamos viendo en esas primeras inmersiones, pero bueno, después empezamos a ver el chat, y era increíble.

Investigadores egresados UBA arriba del Falkor (Too). De izq. a der.: Diego Urteaga, Javier Signorelli, Valeria Teso, Emanuel Pereira, Pablo Penchaszadeh, Daniel Lauretta (jefe científico), Rodrigo Calderón, Martín Brogger, Mariano Martinez, Brenda Doti, Gregorio Bigatti, Ignacio Chiesa y Jessica Risaro.

¿Se armó toda una comunidad en el chat, no?

Sí. Nosotros cuando estamos ahí en la sala con los operadores del ROV, tenemos muchos monitores para ver. Además de la cámara que todos ven en la transmisión en vivo, hay tres cámaras más donde podemos ver todo de diferentes ángulos y con distinto nivel de aumento. Pero aparte, tenemos una pantalla con el chat y los comentarios que van surgiendo de la gente que está ahí conectada y mirando la transmisión.

Empezamos a ver que era mucha la gente que nos mandaba saludos. Que nos hacían preguntas, que participaba, que se mantenía atenta a lo que estaba ocurriendo en esa transmisión. Ahí nosotros empezamos también un poco a soltarnos más, y a hablar, y a interactuar con ellos.

Se generó esto muy loco, ¿no?, de que la gente lo está esperando. Porque de repente, nos despedimos de una inmersión, saludamos, y cuando surge una nueva inmersión y nos volvemos a conectar, están otra vez todos saludándonos. Diciendo, qué bueno que vinieron, ya los extrañaba, llegó a mi programa preferido.

Algo que realmente nos sorprende muchísimo, y además de sorprendernos, nos encanta. Porque aparte de investigadores, muchos de los que estamos acá a bordo somos docentes, y nos gusta la divulgación científica. Nos gusta enseñar, tenemos esa vocación de mostrar lo que hacemos, porque por supuesto lo consideramos importante

Tenemos como esa necesidad de concientizar a la gente de lo que implica la biodiversidad, lo que implica el océano profundo.

¿Qué te parece que dice sobre la gente que una transmisión científica mostrando el fondo del mar tenga decenas de miles de espectadores incluso a altas horas de la noche?

Creo que rompe un poco los esquemas y lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Me parece que la televisión, por lo menos los canales de aire locales, últimamente están un poco repetitivos. Siempre estamos rondando en cuestiones o de políticas o de farándula, un poco cargado de agresividad.

A veces uno cambia de canales y ves otros personajes, pero hablando de la misma temática y más o menos con el mismo estilo. Creo que es un poco molesto también esto de ver gente opinando todo el tiempo de todo, aún cuando uno es consciente de que no saben de lo que están hablando, pero aún así opinan.

Esto es algo que creo que más de una persona en las notas o en las redes lo remarcó mucho. Esto de que somos científicos, que estudiamos un montón y que sin embargo cuando aparece algo que no sabemos decimos “no sé”.

Llamamos al compañero que tenemos al lado, que probablemente sepa más de una determinada temática que nosotros, y a veces ese compañero lo puede responder y a veces no. Porque estamos investigando y no lo sabemos todo, y creo que eso a la gente le gusta.

De alguna manera le gustó ver una transmisión de algo distinto, novedoso, pero a su vez propio. Porque al estar acá en el Cañón Submarino Mar del Plata creo que de alguna manera todos lo tomamos como que es nuestra fauna. Entonces ahí nos surge ese orgullo nacional que tenemos por lo nuestro. Y escuchar a científicos, que a veces nos ponen en un pedestal como alguien que lo sabe todo. O a veces bueno, nos tratan de ñoquis que no sabemos nada y robamos.

Creo que es eso, que de alguna manera nos mostró como personas, que estudiamos, que sabemos que tenemos una capacidad, pero que tampoco es que tenemos una sabiduría infinita. Cuando sabemos de algo hablamos y opinamos, y cuando no sabemos decimos que no sabemos.

¿Cómo fue que te volcaste a estudiar la fauna del fondo del mar?

Bueno, yo soy licenciada en ciencias biológicas, graduada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Cuando era chica, creo que a los 14 o 15 años, decidí que quería estudiar biología. En principio yo quería biología marina y en aquel momento pensaba que sólo se podía estudiar en Puerto Madryn.

La verdad es que no tenía idea y asociaba a las ballenas con Madryn. Porque yo quería biología marina por las ballenas, obviamente. Mi mamá por supuesto no estaba muy convencida con esa idea, y me me dijo, te vas a ir a la UBA, porque no hay ni chance de que te vayas a Puerto Madryn.

Así que un día me fui a la UBA a averiguar, ya que no existía internet, uno debía ir en persona. Ahí vi que dentro de lo que es la carrera de ciencias biológicas había una orientación, que era la orientación acuática.

Después de cursar la materia invertebrados 2 o artrópodos, me incorporé al laboratorio de artrópodos para hacer el seminario de licenciatura. Esa fue mi primera aproximación a lo que después terminó siendo mi tema de investigación.

Comencé ahí a trabajar con isópodos, que son unos pequeños crustáceos que se encuentran en el ambiente bentónico marinos, que en realidad los podés encontrar en otros lados también.

Luego de recibirme, en ese momento el laboratorio tenía un subsidio agencia que tenía las becas para iniciar el doctorado. Así que comencé el doctorado con una beca agencia y luego obtuve la beca de finalización de CONICET para terminar el doctorado. Me doctoré en 2009, también en Exactas de la UBA

En el transcurso del doctorado también tuve una beca de corta duración para ir a hacer una estadía a Alemania. Tres meses. Después continué en la misma línea de investigación, hice el postdoctorado con una beca CONICET. También obtuve una beca de estadía de corta duración para trabajar en Australia, cuatro meses. Esas becas me permitieron contactarme con gente del exterior, con vínculos realmente muy fuertes, que todavía conservo al día de hoy.

Una de las cosas que me planteaba mi mamá, cuando yo había dicho esto de estudiar biología era, ¿en qué vas a trabajar? Y bueno, sí, honestamente, cuando me inscribí en esa carrera de ciencias biológicas no tenía muy en claro en qué iba a trabajar. Pero a medida que fui avanzando creo que lo fui teniendo un poco más claro, fui teniendo en claro que se podía desarrollar una línea científica, tener un tema y desarrollarlo y plantearlo desde ese lado. Por supuesto con mucha orientación por parte de mi director en los primeros años, y ahora estando yo en ese rol de directora, dirigiendo becarios y estudiantes.

¿Qué son los pequeños crustáceos, y por qué es interesante estudiarlos?

Los pequeños crustáceos con los que trabajo son los isópodos. Es un grupo altamente diverso de crustáceos y se los puede encontrar en prácticamente todos los ambientes. En el mar, en agua dulce y también en tierra. De hecho son los crustáceos que mejor se han adaptado y colonizado el medio terrestre, son los comúnmente llamados bicho bolitas que la gente conoce de los jardines y de las macetas.

En el ambiente marino no le decimos bicho bolita, pero son los mismos. Tienen una diversidad de formas muy grande, o sea, en el ambiente marino no necesariamente se ven como bichos bolita. La morfología, la anatomía del cuerpo, cambia un poco.

Están en todos lados, desde las aguas pocos profundas, de la playa, de la costa, hasta las grandes profundidades. Y dos grupos en particular que son altamente diversos acá en las aguas profundas. Uno son los asellotas, que es con el que más me especializo yo, y los otros son los valvíferos, que es con los que trabaja Emanuel, que es becario postdoctoral en estos momentos.

Son importantes porque, además de presentar alta diversidad, también a veces están en alta abundancia, son un recurso alimenticio de muchos otros organismos. En las aguas profundas son detritívoros, es decir, que se alimentan de la materia orgánica que está en el sedimento, entonces tienen un rol importante en lo que es el ciclo de la materia, el ciclo del carbono.

El océano profundo tiene un rol muy importante en lo que es el ciclo del carbono, en la absorción y en el secuestro de carbono y eso de alguna manera también regula y contribuye a balancear o a mitigar los efectos del cambio climático.

Es decir, el océano, más allá de que estemos hablando de las aguas profundas, está conectado con la atmósfera y con las aguas superficiales y estos animales que están ahí cumplen un rol importante en todo este ciclo.

Por otro lado también uno estudia las especies, las distribuciones, la conectividad, qué tiene en común esta fauna con la fauna antártica, cómo se originó. Cuando hablamos de ambientes más o menos, también nos interesa estudiar las especies invasoras. De hecho hemos detectado algunas especies invasoras en el puerto del Mar del Plata, en general las especies invasoras surgen en ambientes donde suele haber un tránsito marítimo importante.

Estudiar la biodiversidad en general, y la marina en particular, es importante para poder ir detectando este tipo de cambios. Sobre todo porque son animales que cumplen un rol ecológico importante en las tramas tróficas, en el ciclo del carbono. Algunos son utilizados a veces como indicadores de contaminación. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es un grupo importante para tener en cuenta y estudiar.

Muestras de pequeños crustáseos del Cañón Mar del Plata: un isópodo Valvifera, un Cumáceo Diastylidae, y un isópodo Serolidae.

¿Cómo sigue tu trabajo cuando termine la Campaña? Deben tener material como para pasar mucho tiempo analizando.

Sí, efectivamente, las muestras que recolectamos hoy nos van a permitir trabajar durante unos cuantos años, te diría. De hecho, antes de subirnos a este buque, veníamos trabajando con las muestras que recolectamos en el 2012 y en el 2013, en las primeras campañas que hicimos a esta zona, y esas muestras fueron riquísimas.

Acá a bordo también está Emanuel, que es becario postdoctoral de nuestro labo. Él hizo su tesis de licenciatura con material recolectado en las campañas del 2012-2013, y también su tesis doctoral con parte de ese material.

Y hoy en el laboratorio está Sofía, que hizo su tesis de licenciatura también con material en parte de las campañas sacadas al Cañón Submarino Mar del Plata y en parte también con muestras recolectadas en las aguas profundas del Banco Burdwood. Y hoy Sofía está haciendo su tesis doctoral con estas mismas muestras.

Ahora estamos recolectando ejemplares que también le van a servir para hacer estudios moleculares y mejorar la colección que tiene. Porque de algunas especies tiene dos, tres ejemplares, muy poquito. Con esta campaña sumamos más cantidad de material para que pueda trabajar y estudiar.

Tenemos proyectados también presentar a un estudiante que tenemos, de grado, a becas de CONICET. Lo vamos a estar presentando para que haga su doctorado con material de aquellas campañas del 2012-2013 y también con material de estas.

Así que , lo que uno recolecta en tres semanas de campaña, sobre todo para nosotros que trabajamos con un grupo que es tan diverso, después da para años de trabajo.

El agregado es que en esta campaña tenemos los vídeos y las imágenes, lo que también nos permite ir más allá. No sólo hacer estudios morfológicos o histológicos, sino también ver un poco del comportamiento de las especies en su hábitat. De las asociaciones, de ver exactamente en dónde están, si están apoyadas sobre el sedimento, si están enterradas, si están en zonas de fondos duros o blandos. Nos permite entender también un poco mejor todo este sistema.

Brenda Doti y Emanuel Pereira, son docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigadores del CONICET. Participaron de la expedición “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, en colaboración con la fundación Schmidt Ocean Institute.

Para poder formar parte de esta expedición, financiada por la fundación Schmidt Ocean Institute, tuvieron que pasar por un proceso altamente competitivo de selección. Es la primera vez que en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental se emplea el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, capaz de capturar imágenes submarinas en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno.