La canasta básica supera cuatro veces una jubilación

La vida cotidiana de los adultos mayores argentinos volvió a quedar al desnudo esta semana: según el último relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica del Jubilado trepó a $1.514.074 en octubre de 2025, un aumento del 26,12% en apenas seis meses. En el mismo tramo temporal, los haberes previsionales se estancan: la jubilación mínima —incluido el bono que el Ejecutivo mantiene— se ubica alrededor de los $390.000, menos de un tercio de lo que necesita una persona mayor para cubrir lo básico. El resultado es una brecha estructural que erosiona la vida de millones.

Ese número —un millón y medio de pesos mensuales— no es una abstracción estadística: es la suma de compras, remedios, alquileres o cuotas, servicios y limpieza que sostienen la vida de quien envejece en ciudades como Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Mendoza y Rosario. El propio informe de la Defensoría, que viene midiendo la canasta desde hace años, detalla la composición: medicamentos (27%), alimentos (23%), vivienda (19%) y artículos de limpieza (7%), entre otros ítems que crecieron de forma acelerada en 2025. Esa radiografía muestra por qué los haberes previsionales alcanzan cada vez menos.

La lectura económica no admite suavizantes: mientras la canasta crece a ritmo de dos dígitos en semestres, la política pública que debería amortiguar la caída real del ingreso —aumentos por movilidad y refuerzos— viene condicionada por decisiones del Ejecutivo. En los últimos meses, el gobierno nacional vetó leyes que habilitaban una recomposición de haberes y la actualización del bono jubilatorio, una decisión que, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), representa una pérdida agregada para los jubilados de $468.000 millones mensuales y más de $5,6 billones acumulados en doce meses. Para millones de personas esta contabilidad se traduce en recetas que no se compran, boletas que no se pagan y, sobre todo, en menos dignidad.

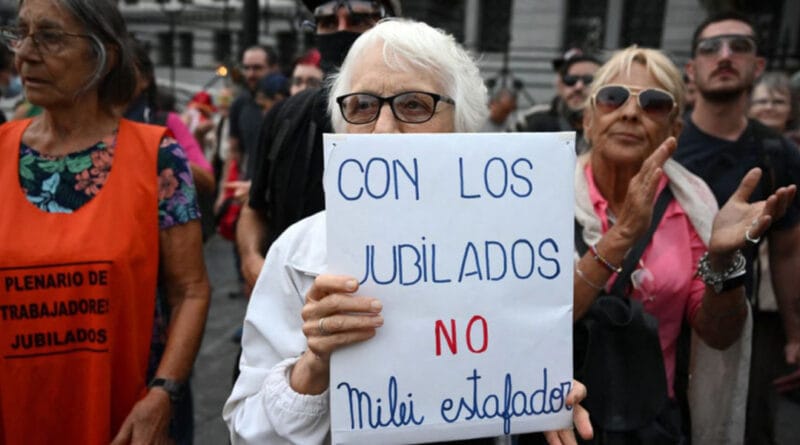

La escena social es conocida: plazas y hospitales se llenan de voces que exigen lo elemental. Organizaciones de jubilados y sindicatos repiten una y otra vez el mismo diagnóstico —la jubilación mínima no cubre la canasta— mientras las autoridades abordan el problema desde la aritmética fiscal. Los economistas críticos con las políticas oficiales advierten que la combinación de inflación persistente y ajustes nominales insuficientes genera un empobrecimiento por goteo que no siempre se ve en las grandes estadísticas, pero se siente en las mesas de las casas y en las farmacias.

No es sólo una cuestión de números: la canasta del jubilado pone en evidencia la composición de necesidades específicas que hacen a la vida de los mayores. El peso de los medicamentos (más de una cuarta parte del presupuesto) refleja la dependencia sanitaria que no se resuelve con descuentos puntuales; la partida de vivienda apunta a la precariedad de la oferta para sectores con ingresos fijos y bajos; y el componente alimentario desmiente la narrativa simplista de que la inflación “golpea por igual”: golpea más fuerte a quienes no pueden postergar el gasto. El informe de la Defensoría insiste en que la situación afecta de manera particular a los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y a quienes cobran Pensiones No Contributivas.

En la arena política, la pulseada por las cuentas públicas y los derechos previsionales se volvió un terreno de choque. El gobierno de Javier Milei ha sostenido que las restricciones en el gasto obedecen a un ordenamiento fiscal necesario; sus críticos responden que ese ajuste se está pagando con la vida cotidiana de los sectores más frágiles. La tensión quedó plasmada en los vetos presidenciales y en la respuesta social y parlamentaria: el debate sobre cómo proteger los ingresos de los jubilados terminó por convertirse en una trinchera de las definiciones económicas del gobierno.

¿Qué significa todo esto en términos prácticos para una persona mayor? Que el bolsillo manda. Con una canasta que supera el millón y medio, los $390.000 mensuales apenas alcanzan para cubrir una porción mínima de las necesidades. Que el bono —que en distintas ocasiones funcionó como parche— está congelado en su actualización real; y que, a la vez, los remedios, la atención médica y los costos vinculados a la vivienda siguen subiendo. Frente a esa ecuación, muchas familias reorganizan gastos, postergan tratamientos o trasladan la carga al hogar, donde hijos y nietos se estiran para sostener a quienes antes sostenían a la familia.

Las cifras son contundentes y la respuesta social, urgente. El desafío para las organizaciones civiles, los sindicatos y los actores políticos que reclaman mayor protección para los mayores, es transformar la indignación en acuerdos que garanticen ingresos reales y políticas públicas que prioricen el acceso a la salud, la vivienda y la alimentación. Desde la Defensoría hasta los centros de investigación que cuantifican las pérdidas por veto, el diagnóstico es el mismo: la brecha entre el costo de vivir y lo que se recibe por jubilación es hoy una herida abierta en la Argentina.

Si algo deja la fotografía actual es la evidencia de una elección: ajustar las cuentas a costa de los más vulnerables o diseñar una política previsional que contemple la fragilidad de la vejez. En ese cruce se juega no sólo la economía, sino la justicia social de un país que envejece y necesita, con urgencia, políticas que devuelvan dignidad a quienes sostuvieron el trabajo y la producción.