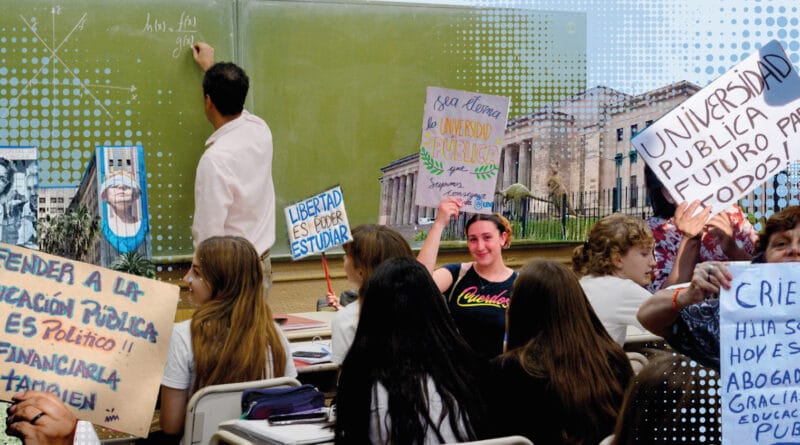

Gratuidad en los estudios universitarios

El 22 de noviembre se celebra en Argentina la gratuidad universitaria, hecho que cambió para siempre el destino de la educación en nuestro país, abriendo la posibilidad a muchos ciudadanos de ser primera generación en acceder a estudios superiores.

El 22 de noviembre de 1949 fue un día típico de primavera en la Ciudad de Buenos Aires, con un clima cálido y una temperatura de 26° grados. Pero aquel día tan común, tendría lugar un hecho histórico: en horas del mediodía, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón y sus ministros de Educación, Oscar Ivanissevich, y de Hacienda, Ramón Cereijo, firmaron el decreto Nº 29.337 que estableció el fin del cobro de los aranceles en las universidades públicas.

La intención de firmar el decreto de gratuidad, fue anunciado en la ciudad de Rosario, el 20 de junio de 1949, cuando el presidente Perón expresó que “desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios, en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país”.

En los considerandos del decreto se sostenía que su objetivo era suprimir los obstáculos que existían para la instrucción de los jóvenes. Por su parte, el ministerio de Educación expresaba que “esta disposición, alineada con los principios del Primer Plan Quinquenal (1947-1951) y la inminente reforma constitucional de 1949, marca el fin de los gravámenes que limitaban el acceso a la enseñanza universitaria, permitiendo que miles de jóvenes de extracción popular integren las aulas”.

Pablo Buchbinder, coordinador del Programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, explica que “en aquel entonces, había en la Argentina seis universidades públicas: las de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Tucumán, Litoral y Cuyo y estaba en proceso de conformación la llamada Universidad Obrera que no era considerada, en ese tiempo, una universidad en el sentido en el que lo eran las casas de altos estudios tradicionales. No existían, por entonces, las universidades privadas o al menos universidades privadas que pudiesen conceder títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones”.

“Sin embargo, para estudiar en una universidad pública hasta entonces había que pagar un arancel”, aclara Buchbinder, y agrega “que, por lo general, tenía diferente valor según las carreras y facultades. Era mayor en Medicina, Ingeniería o Arquitectura y menor en las carreras humanísticas”.

Los antecedentes

Los intentos de imponer la gratuidad en la enseñanza universitaria tenían ya una larga historia en nuestro país. Buchbinder aclara: “Se empezó a discutir en tiempos de la reforma universitaria, en julio de 1918, en el primer congreso de la Federación Universitaria Argentina, sin embargo, no lograron aprobar una resolución al respecto”.

“El tema siguió siendo objeto de controversia en los años posteriores. En 1936, una convención de estudiantes de la Universidad Nacional de la Plata se pronunció nuevamente por la gratuidad. Ya en 1947, en el transcurso del debate en el Congreso, por una nueva ley universitaria el debate se volvió a dar”, dice Buchbinder.

La democratización y la explosión en la matrícula

Buchbinder explica que “aunque los aranceles no eran, por entonces, muy altos y, obviamente, los estudiantes debían seguir afrontando otros costos para estudiar, desde el transporte hasta los cuadernos o los libros, el decreto del 22 de noviembre inició una nueva era en la historia universitaria argentina marcada por la gratuidad y el no arancelamiento”.

El coordinador del Programa de Historia y Memoria de la UBA explica que “si bien se trató de un proceso que se dio de modo similar en muchos países, y se debió, en gran medida a una mejora general de las condiciones de trabajo y de vida de gran parte de la población argentina, la gratuidad, que fue asegurada por una nueva ley universitaria (14297/54) tuvo en este crecimiento del número de estudiantes un papel importante”, explica Buchbinder.

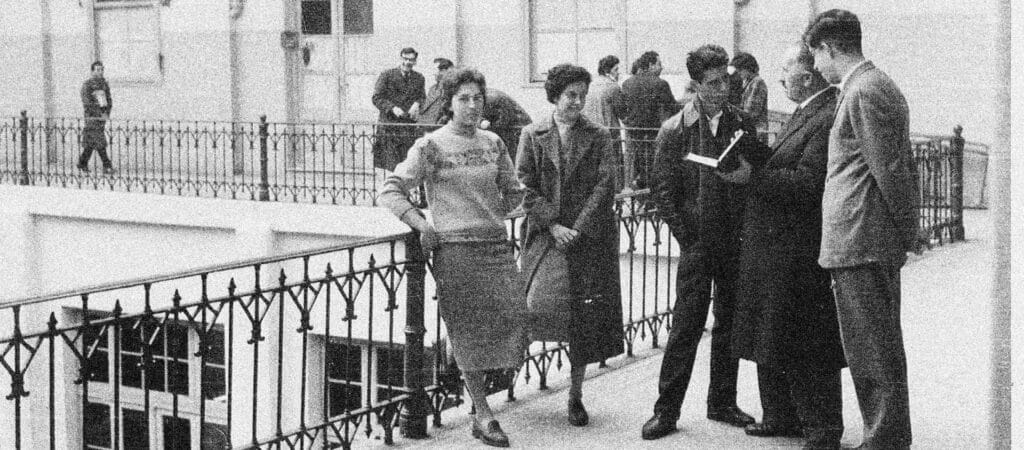

El número de estudiantes creció de modo sostenido. Había cerca de 47 mil estudiantes universitarios en 1945, en 1955, poco después de la caída de Perón ya sumaban 138 mil. El aumento del número de estudiantes se debió, también, a que las mujeres comenzaron a acceder de modo masivo a los estudios universitarios de los que, en gran medida, habían estado hasta entonces relegadas”, alega Buchbinder

De todas formas, la cuestión de la gratuidad siguió siendo objeto de controversia en años posteriores. “En abril de 1967, el gobierno militar presidido por Juan Carlos Onganía sancionó una ley que permitía limitar la gratuidad a aquellos alumnos que contaran con un mínimo de materias aprobadas definidas por cada universidad. Esto implicó suprimir la gratuidad comprendida como un derecho”, explica Buchbinder.

En 1973, bajo el llamado gobierno del tercer peronismo, la gratuidad de los estudios universitarios se restableció pero, en 1980, el gobierno militar que había tomado el poder en 1976, volvió a imponer los aranceles.

Finalmente, en diciembre de 1983, el gobierno constitucional presidido por Raúl Alfonsín suprimió los aranceles y restableció la gratuidad de los estudios en la universidad pública “pero la discusión sobre los aranceles vuelve a surgir con cierta periodicidad a lo largo de la historia argentina”, culmina Buchbinder.

Apoyos a la gratuidad universitaria

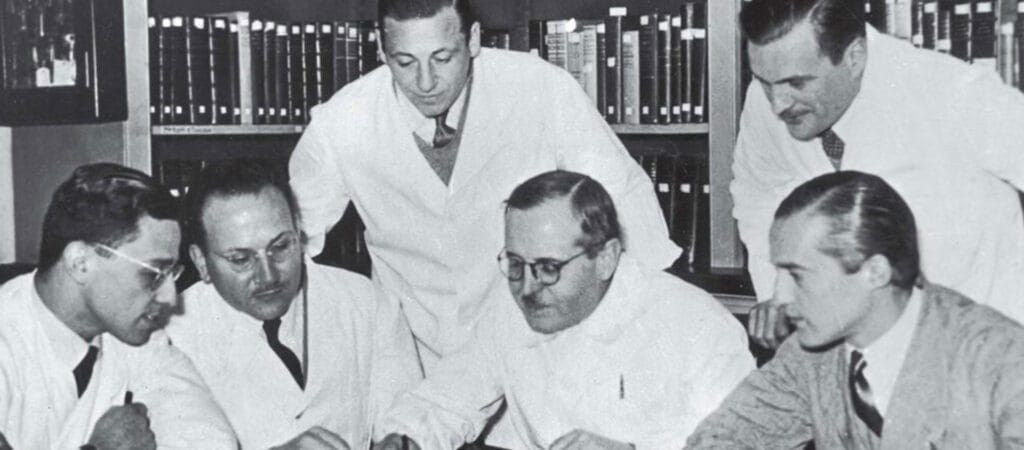

La gran mayoría de los científicos y profesionales de prestigio apoyaron públicamente la gratuidad universitaria.

“La gratuidad universitaria es una medida justa y necesaria. Permite que los mejores talentos, vengan de donde vengan, lleguen a la ciencia”. Bernardo Houssay.

“Gracias a la gratuidad muchos de mis colaboradores son hijos de obreros. Antes eso era impensable”. Luis Leloir.

“La gratuidad permitió que ingresaran alumnos brillantes que antes no podían pagar. El nivel científico no bajó, subió”. Eduardo Braun Menéndez.

“La matrícula pasó de 8.000 a 25.000 alumnos en Medicina entre 1949 y 1955. Nunca tuvimos tantos médicos saliendo del pueblo”. Mario Bermann, decano de la Facultad de Medicina (1949-1955)

“En mi laboratorio hay ahora técnicos e investigadores que son primera generación universitaria gracias a la ley de 1949”. Venancio Deulofeu.

También, gran parte de los artistas reivindicaron la decisión como una conquista personal y colectiva.

“Gracias a la gratuidad, mi hijo puede ir a la facultad sin que yo tenga que dejar de comer”. Luis Sandrini.

“Yo no pude estudiar porque era pobre. Ahora cualquier piba del arrabal puede ser doctora sin que le pidan un peso”. Tita Merello.

“Yo empecé limpiando casas. Ahora veo pibes de la villa estudiando ingeniería. Eso no lo borra ningún golpe”. Olinda Bozán.

“En el 49 yo estaba empezando, pero sé que muchos compañeros mandaron a sus hijos a la universidad gracias a esa ley”. Mirtha Legrand.